6 研究協力者の権利回復の進捗

前述の通り、私たちは5月30日の記者会見において、元大学院生出崎に対して、現在公開中の映画の上映中止を要求しました。出崎には、研究実施者として、研究資料を自身の研究で使用せず、また、他の研究を含む一切の別の用途にも使わない学術倫理上の責任が生じました。しかし、これを、出崎は拒否しました(6月3日の記者会見)。

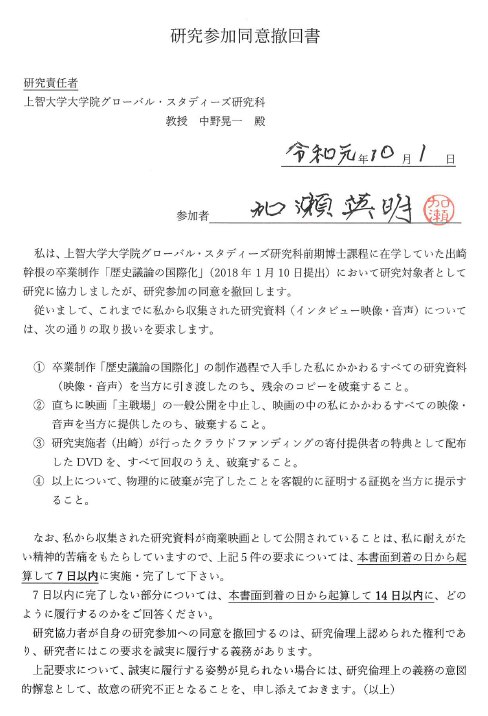

次に責任履行義務があるのは、研究責任者(指導教員)です。研究責任者が誰であるかは、本人および上智大学当局の隠蔽により長らく確定的には判明しなかったのですが、東京地裁にて係争中の前記民事訴訟の被告側答弁書(9月17日付け)において、研究責任者(指導教員)が中野晃一であることが、初めて公式に判明しました。私たちは、その研究責任者である中野晃一教授に対して、本日付で出崎の「卒業制作」作品及び現在公開されている映画「主戦場」から、私たちの研究資料を回収し、残余の全てのコピーを破棄するよう要求する「研究参加同意撤回書」を配達証明郵便にて送付します。私たちのこの要求に対して、中野教授が誠実に履行する姿勢を示さなければ、故意による研究倫理違反が確定し、処分の対象となります。

中野教授が誠実に履行義務を果たさなかった場合は、履行責任は中野晃一教授の所属する研究機関である上智大学に移ります。上智大学は、回収・破棄を機関の行為として誠実に取り組むとともに、回収・破棄の履行義務に意図的に違反した、出崎および中野教授に対し、故意の研究倫理違反として処分を実施しなければなりません。

上智大学が仮に、この回収・破棄の履行に誠実に取り組まなかった場合、監督官庁(文科省)に責任は移り、監督官庁は指導・省令その他の方法により、同学に対して履行を命じなければなりません。同時に、学術研究機関としての上智大学に対して、研究不正への自浄能力の欠如に関して一定の処分を実施しなければなりません。

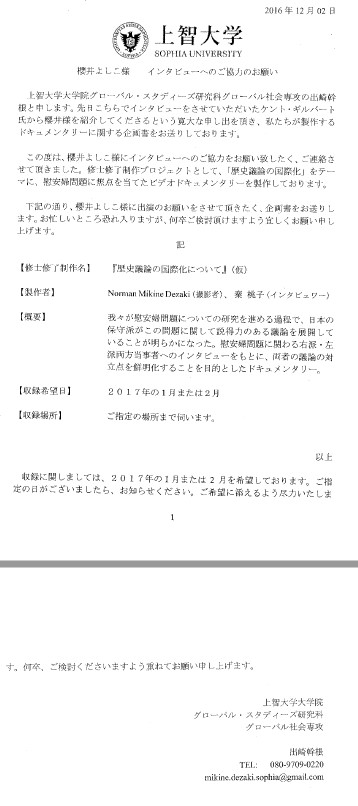

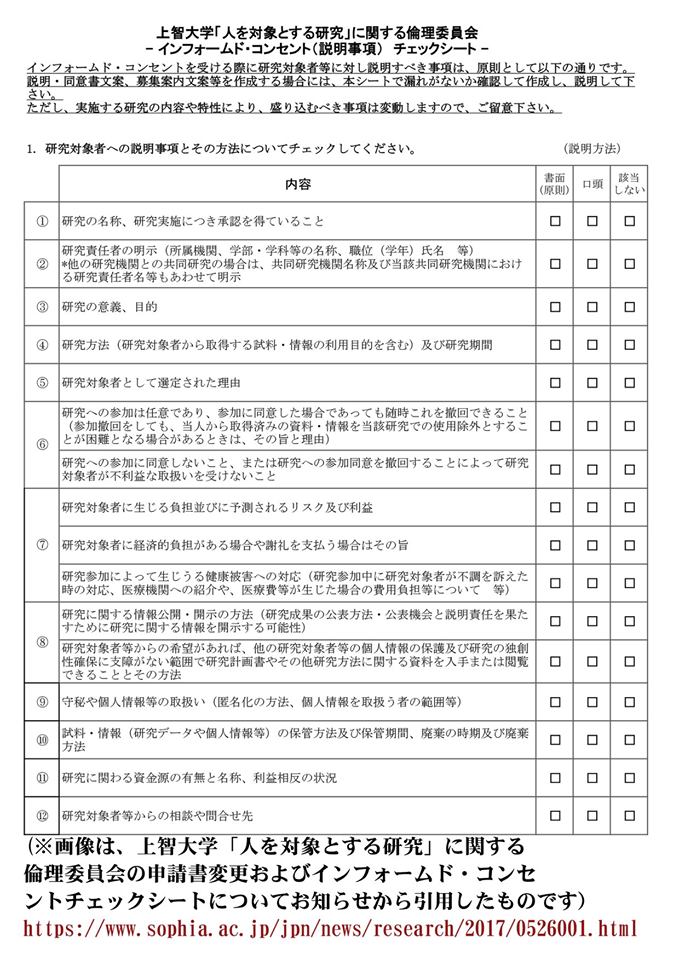

【解説】撤回権は上智大学における研究倫理規程に明確に定められています。研究者はインフォームド・コンセントの手続きの一部として、これを研究協力者に伝える義務があります。文例も出ております。その文例に倣って、今回のケースに当てはめて書式を決め、各研究協力者に署名捺印をしていただきました。これには、民事提訴の原告、対上智大交信文書の発信者として参加している、ケント・ギルバート、藤岡信勝、藤木俊一、トニー・マラーノ、山本優美子の5名に加えて、5月30日の共同声明に署名した、加瀬英明、櫻井よしこの両名も加わっています。これで、共同声明に署名した7名全員が撤回書に署名したことになります。

これによって、出崎の修士卒業要件であった卒業制作としてのドキュメンタリー作品は完全に存在根拠を失いました。そして、それに基づいてつくられた――というより、民事訴訟における被告側答弁書によれば、「構成」は「ほぼ同じ」、「同じ作品である」とされている――商業映画も存在根拠を失います。

撤回書は10月1日に5名分、10月8日に2名分を送付したので、9日までには大学側に届いています。その日から起算して7日以内に返答を求めていますから、16日には中野または大学側から何らかの回答があるはずです。以下に、加瀬英明氏の撤回書をサンプルとして掲示します。